所在地 愛知県尾張旭市印場元町5-3-1

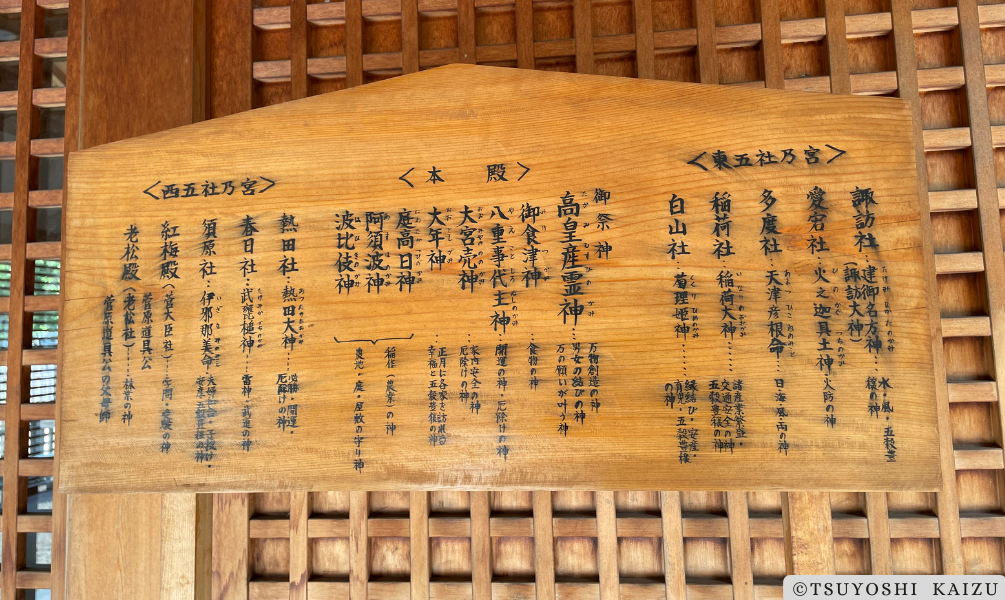

主祭神 高皇産霊神(たかみむすびのかみ)

御祭神 高皇産霊神(たかみむすびのかみ)

・・・万物創造の神・男女の縁結びの神・万の願いが叶う神

<本殿>

御食津神(みけつかみ)・・・食物の神

八重事代主神(やえことしろぬしのかみ)・・・開運の神/厄除けの神

大宮売神(おおみやのめのかみ)・・・家内安全の神/厄除けの神

大年神(おおとしがみ)・・・正月に各家を訪れる幸福と五穀豊穣の神

庭高日神(にわたかひのかみ)・・・稲作(農業)の神/農地・庭・屋敷の守り神

阿須波神(あすわのかみ)・・・稲作(農業)の神/農地・庭・屋敷の守り神

波比伎神(あひきのかみ)・・・稲作(農業)の神/農地・庭・屋敷の守り神

社格等 村社

本殿の様式 流造

公式ホームページ 渋川神社公式サイト

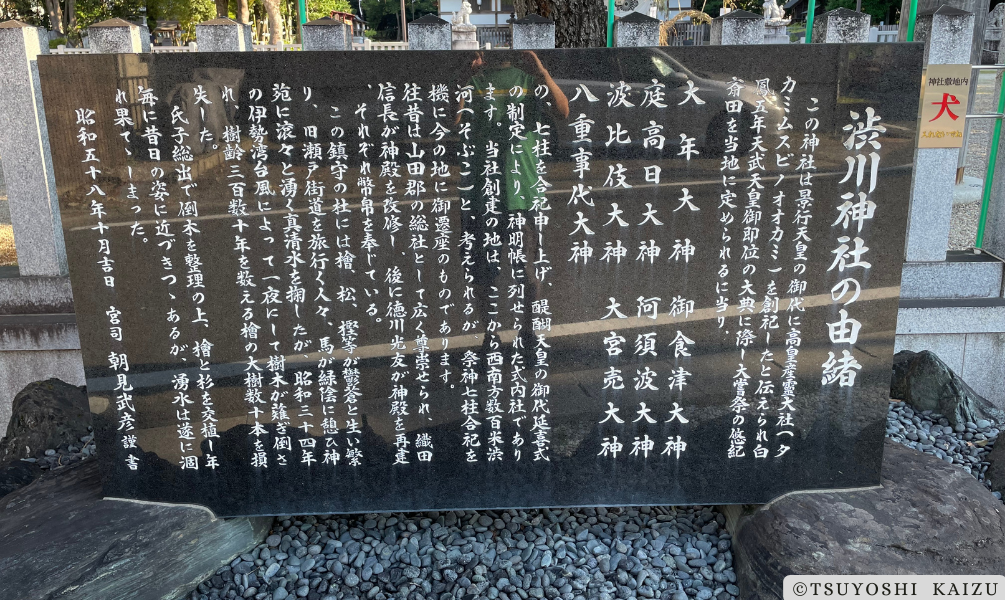

歴史

創始は景行天皇の御代と伝わる。延長5年(927年)に編纂された延喜式神名帳に掲載された式内社であり、古事記や日本書紀に登場する高皇産霊神を御祭神としている。戦国時代に廃止された山田郡の総社とされる。戦国時代には織田信長によって社殿が改修され、貞享5年(1688年)には尾張藩藩主の徳川光友によって社殿が再建された。

その後は33年から34年ごとに屋根が葺き替えられ、100年ごとに社殿の修復が行われた。寛政3年(1791年)、1898年(明治31年)に大修理が行われている。1959年(昭和34年)9月の伊勢湾台風では、樹齢300年以上のヒノキの大樹が数十本もなぎ倒された。

社殿は尾張旭市最古の建造物だったことから、尾張旭市は文化財保護審議会に諮問して文化財指定に前向きな姿勢を見せた。2002年(平成14年)5月12日には中部大学工学部教授の小野武久による調査が行われる予定だったが、調査の8日前の5月4日には不審火によって社殿が全焼した。同年6月に仮社殿が造営されると、渋川神社再建委員会が結成されて遺構調査や社殿の再建が計画された。2009年(平成21年)5月には社殿が再建された。2億4000万円以上の工費が必要であり、8500万円以上の寄付が集まった。 ウィキペディアより抜粋

境内

境内の配置図と参拝の順路が記載されています

【参拝順路】

壱:手水舎 → 弐:忌明社 → 参:拝殿

本殿 – 流造、桧皮葺

祭文殿の外観(一部)

お正月や祭事は祭文殿で行われます。[浦安の舞(うらやすのまい)が奉奏されます]

浦安の舞

角館總鎭守 神明社 神明社祈年祭 「浦安の舞」 二人舞 よりリンク

本殿

渋川神社ホームページより抜粋

渋川神社ホームページより抜粋

渋川神社ホームページより抜粋

拝殿

鳥居の外からも拝殿が見えます

拝殿の狛犬様

手水舎

感染予防も万全な手水舎

悠紀斎田碑

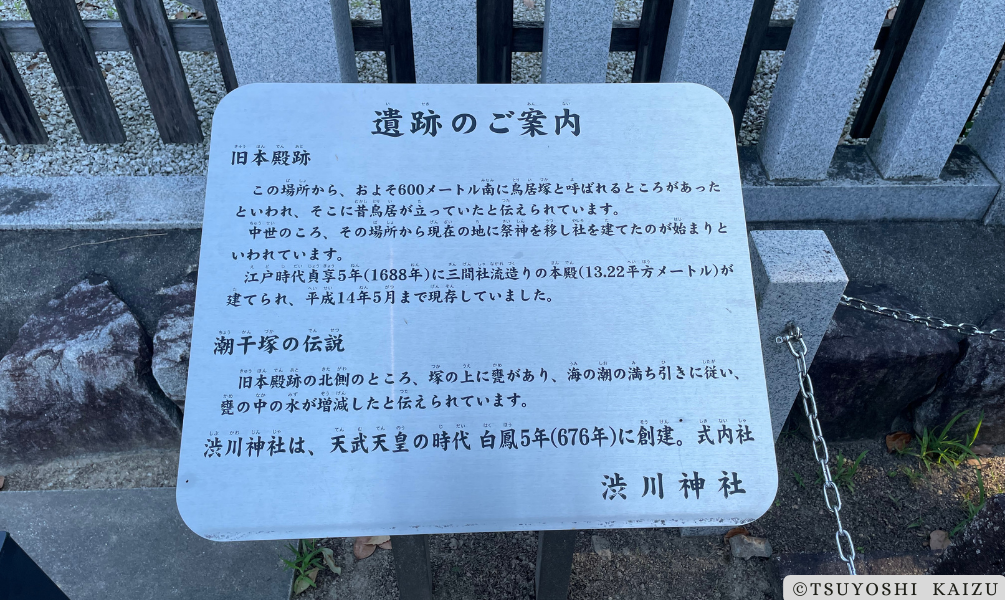

旧本殿跡

2002年(平成14年)5月4日に不審火によって全焼した旧社殿の跡地

忌明社

神名社

八剣社

熊野社・八幡社

津島社

渋川稲荷社

鳥居が3つあります

渋川稲荷社

山神社

社務所

かなり立派な社務所です

午前中は社務所が開いていて、お守りなどを購入できます。

清流苑

雨乞いの神様

連理木

縁結び、夫婦円満の御神木

遠距離恋愛や離れて暮らす人を想う連理木(れんりぼく)

黒石

【参拝順路】

壱:手水舎 → 弐:忌明社 → 参:拝殿

壱:手水舎

弐:忌明社

参:拝殿

参拝順路でぜひ参拝してみてください。

コメント